日前,云南省教育厅组织云南省教育科学研究院、云南师范大学共同编写的《云南省义务教育人工智能课程教学指南(2025年版)》(以下简称《指南》)公开发布,为云南省义务教育学校人工智能课程教学提供具体实施框架和专业指引。

《指南》以人工智能“意识与思维能力、应用与创新能力、伦理与社会责任”三维素养框架为基点,紧扣“是什么、为什么、怎么做”的逻辑主线,围绕“基本认识、技术原理、技术应用、伦理责任”四大主题系统组织内容。

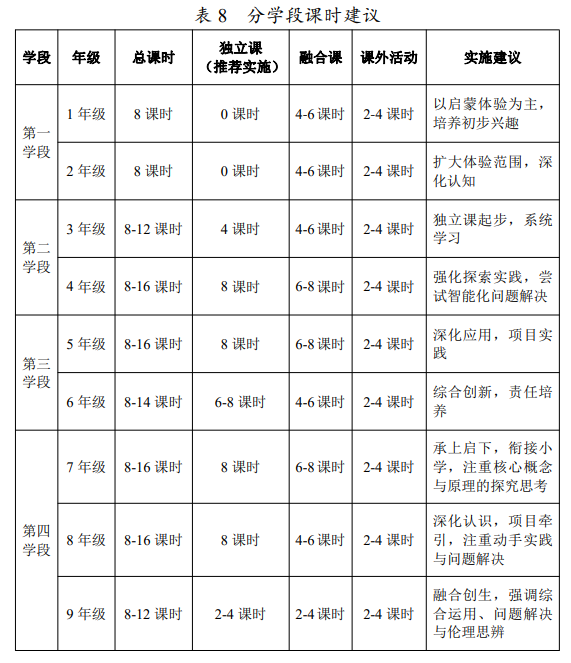

《指南》建议义务教育阶段人工智能课程每学年不少于8课时。根据学生认知发展规律与特点,义务教育阶段人工智能课程划分为四个学段并按学段设计目标。

第一学段(1-2 年级),学生初次接触人工智能。本阶段的主要任务是识别人工智能在人们社会生活中的应用,感知人工智能与人类智能的相似之处,初步了解人工智能技术的特点与概念;通过观察、体验等方式接触人工智能产品,参与简单的智能交互活动;对人工智能现象产生好奇心,激发对人工智能的学习兴趣。

第二学段(3-4 年级),学生开始从感性认识迈向初步理解。本阶段的主要任务是进一步加深对人工智能在生活中广泛应用的认知,理解人工智能的概念,认识数据在人工智能中的作用,了解人工智能的实现过程;通过游戏、模拟等多种形式的探索,尝试简单的智能化问题解决;初步思考人工智能带来的社会影响,保持对人工智能的探索热情。

第三学段(5-6 年级),学生对有关人工智能原理的理解更加系统和深入,思维水平开始进入形式运算的阶段。本阶段的主要任务是引导学生进一步理解人工智能的原理与方法,初步认识人工智能的能力边界;通过图形化编程等工具设计简单的智能系统,开展模拟实验和项目实践;形成对人工智能技术的理性认识和价值判断,树立学习和应用人工智能的积极态度。

第四学段(7-9 年级),学生抽象思维和逻辑推理能力逐渐提升,可进行更深入的人工智能学习与应用。本阶段的主要任务是完善学生对人工智能技术的系统认知,理解技术原理与应用方法,初步认识数据、算法、算力的协同关系;体验模型训练过程,运用图形化或编程工具进行数据处理与模型构建;使用生成式人工智能工具开展项目实践,提升人机协同能力;进一步形成技术影响的辩证认知,领悟人工智能带来的伦理挑战与社会风险,形成以人为本的技术观和科技向善的价值观。

《指南》列出的主题项目示例融入了云南地方特色内容,如民族文化、云南方言、旅游、普洱茶和咖啡、梯田、边境管理、民族服饰、植物和生物多样性等。

《指南》倡导“独立课+融合课+课外活动”三位一体课程教学实施模式和“基础+拓展”培养路径,推动人工智能教育与信息科技、科学、道德与法治等学科交叉渗透,形成教育合力。

具体来看“三位一体”课程实施模式:

一是独立开课(主干课),设置专门人工智能课程,系统培养人工智能素养,聚焦基本概念、原理、技能和伦理责任,特别侧重“应用与创新能力”和“伦理与社会责任”;

二是融入其他学科(融合课),在现有课程中融入人工智能元素,重点培养“人工智能意识与思维能力”,注重学科交叉与融合,形成跨学科的认知网络。例如,数学课程中融入与数据和编码有关的内容,科学课程中融入生物智能、人工智能和人类智能差异与联系的探索等;

三是组织课外活动、综合实践活动或兴趣活动,配合主干课或融合课的实施,利用课后服务或课外时间,强化“应用与创新能力”培养,深化“伦理与社会责任”意识。此时更加注重课程活动的趣味性和探究性,通过实验、游戏、项目设计等方式帮助学生理解原理、掌握技能,培养学生负责任的技术应用态度。

“基础+拓展”培养路径的基础模块面向所有学生,确保能识别人工智能应用场景,理解基本概念原理,掌握初步的思维方法,具备基本的伦理意识和安全防范能力,适合在独立课程中或融入现有信息科技课程或其他传统课程开展教学。拓展模块针对有进一步发展需求的学生,通过项目化学习、创新实践、伦理思辨等方式,培养批判性思维、创新能力和社会责任感,主要通过课外活动、综合实践活动和课后服务组织开展,供学生选择性学习。

在教学方式上,《指南》指出,学习人工智能与社会主题时,通过体验、讨论等方式探讨人工智能对人类与社会带来的多重影响;通过实验、模拟、游戏等感受人工智能与人类智能的关联和差异。学习人工智能原理的主题时,通过游戏化或不插电的教学方式,如用“猜数字游戏”模拟决策树原理,用“卡片分类”演示聚类算法逻辑,将抽象的“特征提取”“模型训练”等概念具象化为可操作的互动场景,降低认知门槛。学习人工智能技术应用主题时,组织设计、组装、验证、实践等活动,提高学生利用人工智能解决实际问题的能力。学习伦理责任主题内容时,基于模拟实验感受传感器、数据等的局限,算法的偏见等对人工智能技术带来的局限;也可基于丰富的案例引导学生讨论人工智能技术可能带来的多方面影响以及人类的行动对策。

义务教育阶段人工智能课程建议以过程性评价为主,评价方式包括课堂学习评价、作品/作业评价、反思性评价。各学段学习结束后建议开展学段终结性评价,学段终结性评价应基于各学段的学业质量标准,围绕真实情境中的问题,综合学段所学各主题内容设计。

《指南》还建议适当引入人工智能测评工具,例如,可使用“电子学档”实时记录学生素养成长轨迹,自动推送个性化学习建议;使用安全适用的应用程序采集课堂语音、图像、文本数据,识别学生操作路径与思维过程,合理量化学习过程,自动生成雷达图与成长曲线,智能描绘学生人工智能素养发展;基于“区域云平台”共享优质评价任务、量规与案例,支持跨校联合评审,降低实施成本,助力教育公平。