图源:百度学术

对科研人来说,“信息过载”早已不是新鲜词。面对每年数以百万计的新发表论文、文献筛选耗时费力等问题,科研工作者常常陷入“读不完、找不准”的困境。这导致研究者不得不花费大部分时间用于文献检索与阅读,真正用于思考和创作的时间却被不断压缩。

而“大海捞针”“无效阅读”不仅是个人效率问题,更关乎科研工作的正常开展。当前,社会迫切需要一个更智能、更高效的学术支持系统。

9月11日,百度文库旗下百度学术在AI DAY上正式宣布进行AI重构,上线AI学术搜索、AI文献总结、AI阅读、论文图谱等数十项新能力,意在打造一站式AI学术平台。

作为沉淀十余年、收录超6.9亿学术资源的中文学术入口,百度学术此次并非简单功能迭代,而是基于一次全链路的AI重构。

这场被寄予厚望的AI升级,究竟带来了哪些实质性突破?它能否真正实现从“文献搜索引擎”到“AI学术平台”的跃迁?

本期测评聚焦AI重构后的百度学术,围绕其核心功能模块——搜、读、创、编,探究其是否真能成为科研人的“效率倍增器”。

实测:搜、读、创、编一体化

搜

文献搜索与AI学术搜索

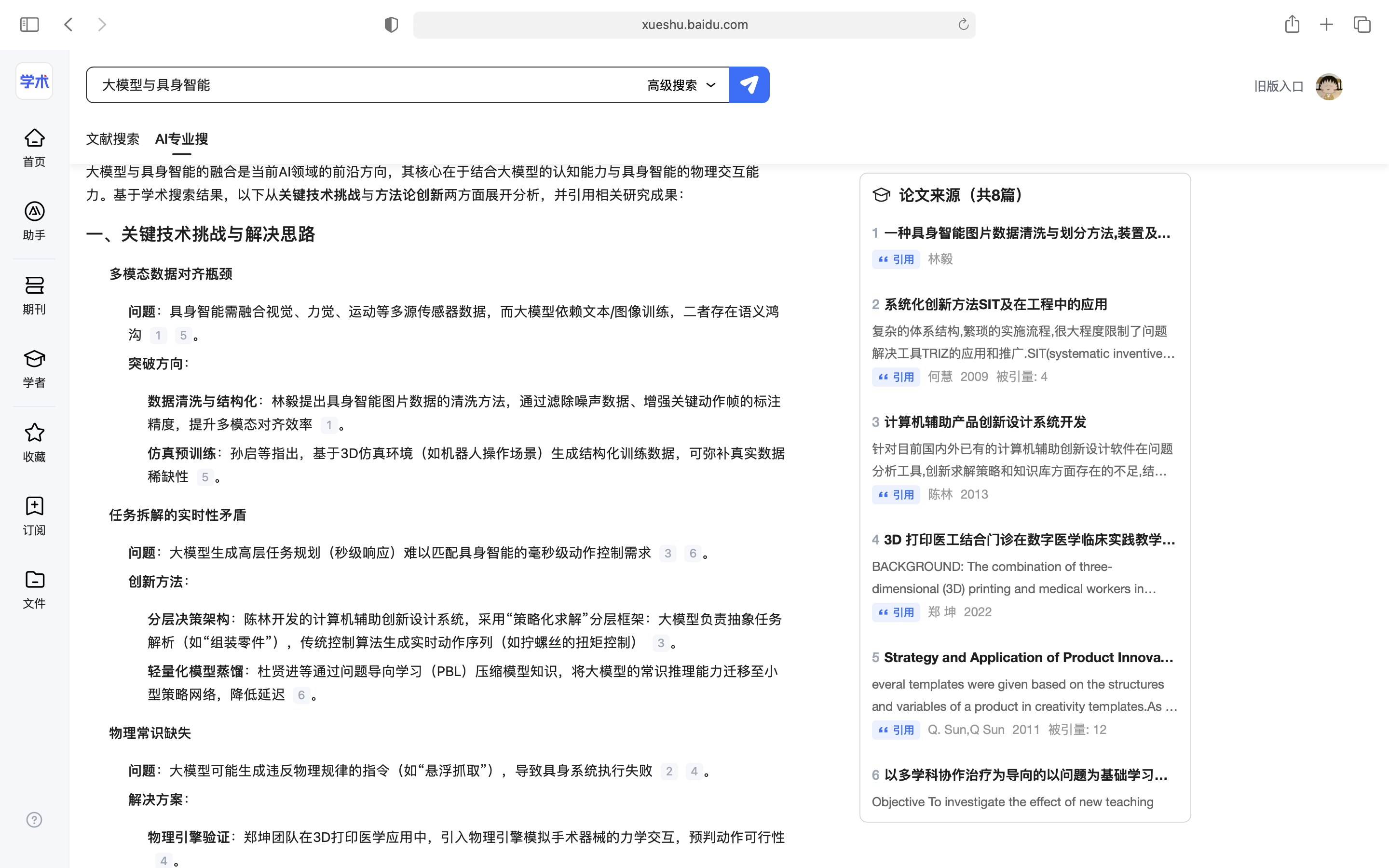

芥末堆以“大模型与具身智能”为关键词进行实测,首先采用传统“文献搜索”功能,系统在3秒内即返回7628条相关结果,并支持按时间、研究领域、文献类型等多维度筛选。

切换至本次推出的“AI学术搜索”,相同查询耗时约6秒,系统不仅整合了大量文献信息,还通过大模型生成结构化、分要点的总结内容。应当说,这一点可以有效帮助研究者在浩繁的文献中快速掌握该领域的研究现状。

值得肯定的是,搜索结果均严格溯源至原始学术文献,规避了当前部分AI工具“编造参考文献”“虚构信源”的风险。用户可直接引用原文,并支持多种标准参考文献格式一键导出,极大提升了学术规范性与写作效率。

读

文献总结

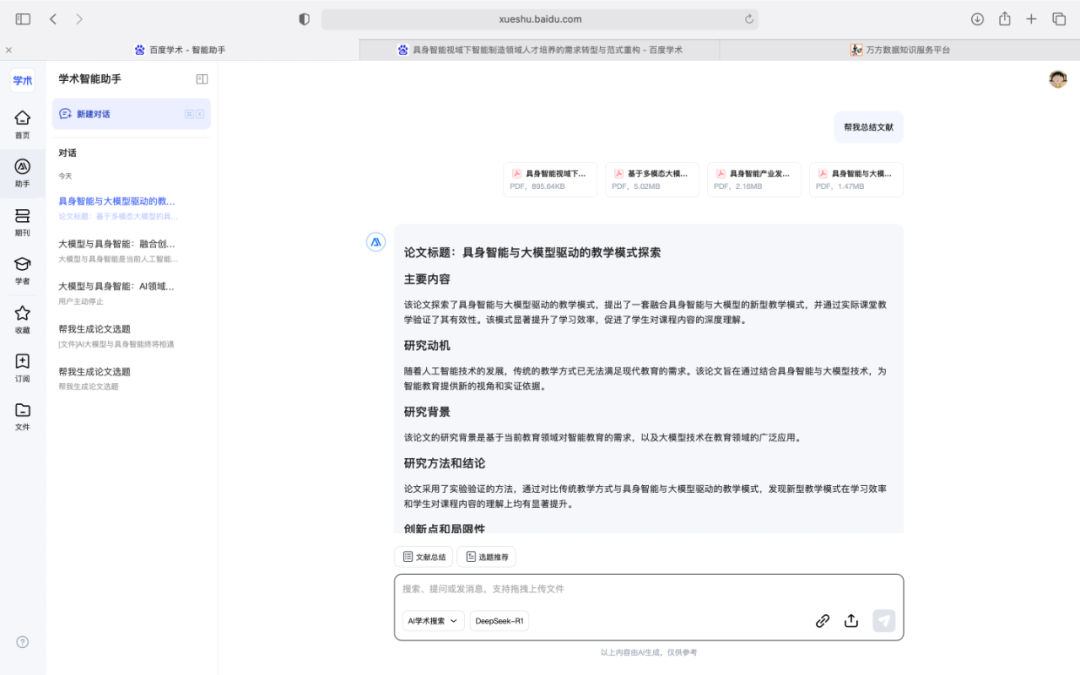

针对“文献总结”功能,芥末堆一次性上传4篇关于“大模型与具身智能”的文献,系统在约50秒内完成解析,并结构化输出每篇论文的总结,内容涵盖研究内容、研究动机、研究方和结论、创新点与局限性、未来研究方向等维度,条理清晰,便于快速把握多篇文献的核心要义。

这个功能很适用于开题前的领域扫描、文献综述撰写以及跨学科研究的信息整合。不过,尽管结构化输出全面且条理清晰,但要借此“吃透”文献还是不够的,这一点仍需研究者结合自身理解和AI辅助筛选后选择性进行精读与批判性思考。

创

芥末堆实测发现,百度学术的各项功能是环环相扣,全流程链接的。当我们在首页完成文献搜索后,嵌在搜索页的“AI助手”还能提供基于被勾选文献的即时提问,甚至基于文献提供选题建议。灵感枯竭、方向不明晰的时刻值得一试。

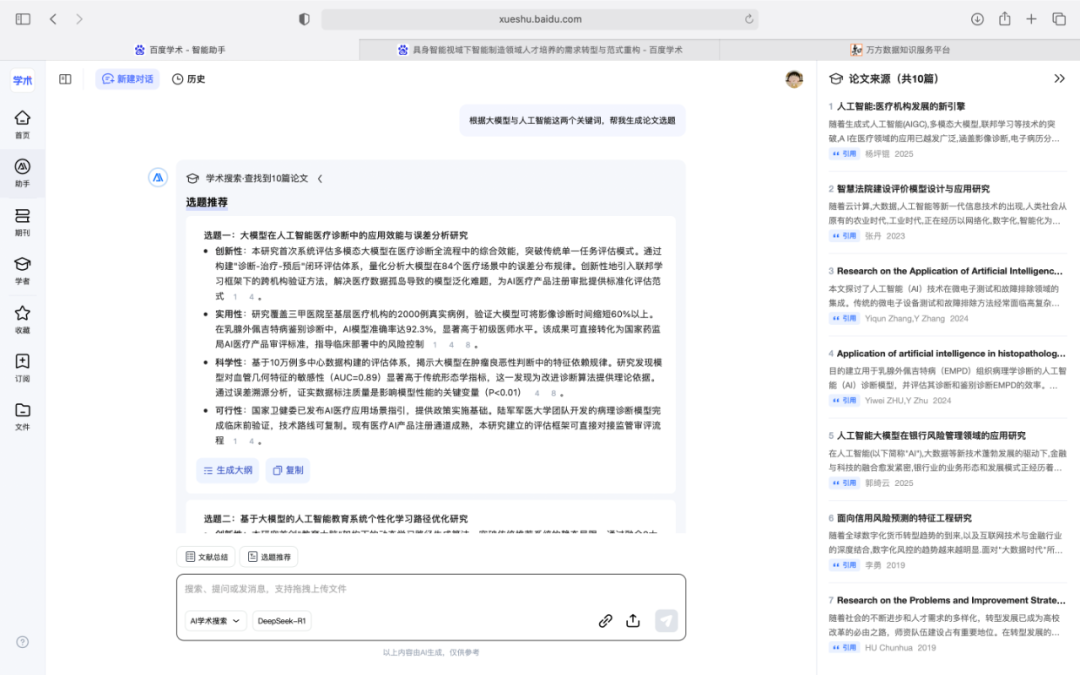

选题推荐

首页“选题推荐”则会给出更详细版本的回答,从创新性、实用性、科学性和可行性四个方面对提出的选题进行深入分析选题意义。每一个回答也都有相应的论文研究支撑,确保了信息的可溯源性和高可信度,省去了用户求真验证的环节,提升了准备阶段的效率。

灵感激发

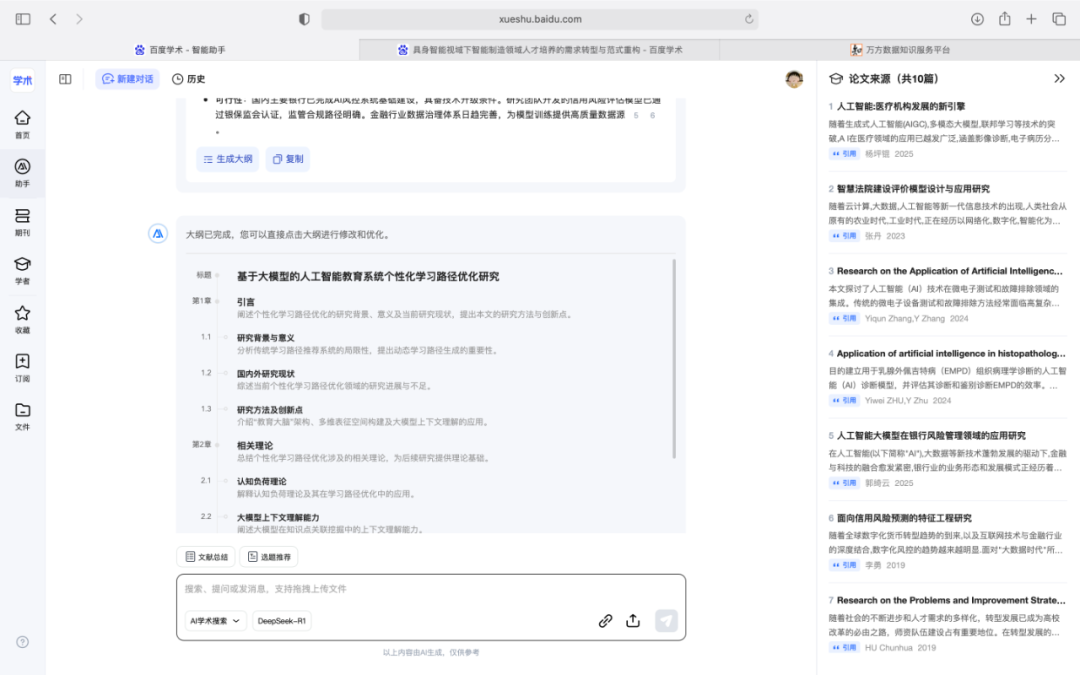

更进一步的是,“灵感激发”功能可以在选题确定后,协助用户构建详细的研究框架。从而指导后续的研究设计和创作。

编

在完成选题与大纲构建后,百度学术的“AI优化”环节为科研写作提供了强有力的闭环支持。用户可以将初步成稿的文章上传至首页“校正润色”,进入针对学术场景的AI编辑器进行编辑。

文献AI编辑器

在AI编辑器中,用户可对稿件进行在线编辑,支持直接插入表格、图表及各类复杂公式。结合内置的AI校对润色功能,还能进一步完成内容排版与审校等。

让AI跑通科研全流程

百度学术首页

通过对百度学术“搜、读、创、编”四大能力的体验,可以看到,其AI重构已不是单一功能升级,而是通过大模型实现各环节的环环相扣,实现科研流程的一站式、全链路的智能化重构。

在实测中,用户可独立使用单一功能,也能基于前序操作推进下一步,如从文献搜索到选题建议,从选题推荐到生成大纲,再到辅助创作。这让用户不需要开多个窗口,在多个平台间兜兜转转,降低了各环节的衔接成本。

在反应速度上,当前绝大部分AI产品也已做得尽善尽美。百度学术这次的表现更是亮眼:50秒批量总结文献、6分钟辅助创作万字文……

尤为可贵的是,所有AI生成内容均可溯源、可验证,有效规避了AI编文献的“坑”。尽管AI尚不能替代研究者的深度思辨与批判性分析,但目前来看,百度学术已经能够将大量重复性、基础性工作交由AI完成,让科研人员得以更专注于创新本身。

从文献库到知识平台 百度学术的十年跃迁

自2014年上线以来,百度学术依托百度强大的搜索引擎技术与海量互联网资源抓取能力,逐步构建起覆盖期刊、会议、学位论文、专利、图书等多类型的学术资源体系,截至目前,已收录专业学术文献总量超过6.9亿,覆盖了104万个学术资源站点、日均更新文献量达42万。

长期以来,百度学术在人们心中的角色定位更多停留在“信息聚合门户”层面。随着AI特别是大模型的发展,在百度文库、网盘团队的重构下,百度学术将实现了从“连接知识”到“理解知识”再到“生成知识”的三级跳。

此次AI重构,可以说是百度“AI for Science”在学术基础设施层面的重要落地。它不仅是一次产品升级,更是对传统科研方式的创新——让AI成为科研的“协作者”而不仅仅是“工具”。

百度学术也并非孤立存在。作为有着数十亿用户的国民级产品,百度文库、网盘、学术也进行了全面的AI重构,在基建和能力上进行了融合和共建。这对用户来说还是带来了不少友好体验。

AI让学术研究从被动检索迈向智能化,资源生态则支撑百度学术构建起覆盖科研全场景的服务闭环。这股合力也助推百度学术练就了区别于传统资源库的独特竞争力。

作为用户,我们对包括百度学术在内的产品同样抱有期待。未来,平台是否能够实现跨语言的科研协作,是否能为科研实验环节深度赋能……而究其核心,这些期待都指向同一个目标:将科研从长期依赖经验积累与反复试错的“事倍功半”状态,转向由AI驱动、数据支撑、系统协同的“事半功倍”新范式。

尽管当前的AI辅助仍集中于信息获取与文本处理层面,但百度学术的野心显然不止于此。

据了解,百度学术已为未来描绘好蓝图:在这里,每一位学者将拥有专属的“学术身份系统”,进行思想的碰撞和内容的共创;基于平台,百度学术还将打破国际学术线上交流壁垒,联合专业学协会组织高水平国际线上研讨会与学术论坛,使学术交流突破时区与地域限制;此外,百度学术还将启动“百度全域流量赋能计划”,百度搜索将提供亿级流量扶持,将卓越学者与研究从学术圈推向公众、产业,提升学术研究的社会价值。

可见,百度学术的愿景,不只是做一个“知识的平台”,而是成为综合性“学术交流平台”——一个集知识获取、思维激发、写作支持、互动交流等于一体的系统。而在这个系统中,AI不再是外挂插件,而是内生于每一个科研动作中的“隐形协作者”。