图片由AI生成

妹妹被送进戒网瘾学校那天,我在外地考试。母亲打来电话,说:“她已经走了。”

语气平静,像是在通知什么生活琐事。

她和三个“老师”一起上了车,去广州。我不知道她当时穿什么,带没带手机,也不知道她有没有说过“不”。

只知道,那之后,她就不在了。

1、营救现场

3月13日,我们开车十多个小时,从武汉赶往广州。我、爸爸、哥哥、叔叔,还有志愿团队,一路马不停蹄。

抵达那所传说中的“戒网瘾学校”时,已是下午。

现场和宣传图片差距很大。那其实只是一个很小的院所,只有一栋红砖楼和一个比篮球场还小的操场。所有窗户都装了铁丝网,缝隙勉强能伸出一只手。围墙有三米多高,顶端缠着带刺的环状铁丝,唯一的大铁门比围墙还高,从外面无法打开,只能从里面用钥匙控制。

一小撮男孩女孩在操场跑步,他们面无表情,一边跑一边喊“叔叔好,阿姨好”。这是学校要求的统一“精神面貌”,尤其在有家属探访时。

我们说明来意后,被带进室内的一个前台休息区。对方说,要先由“心理老师评估孩子状态”。我知道,他们是在拖延,也在协调对策。

我提出,想见一见那个和我妈一直联系的“老师”,工作人员说:“校长今天不在,见不了。”

他们最终拿出一份“免责协议”,大意是:如果孩子被家属接回后出现任何问题,学校概不负责。这个协议不是协商,而是前提条件。

我很生气,说:“你这个协议是违法的。非要签,我就报警,请民警确认它的合法性。”但我爸最终还是签了。他是那种多一事不如少一事的人,对我说:“把人接走就够了,你不要搞一些其它的东西。”

签完协议,工作人员又要去和财务沟通退费问题。对我来说,钱已经不重要了,我只想把妹妹带回家。

我们等了很久,妹妹终于出现了。

她穿着棉裤,看起来像一只受惊的小动物。六天不见,她已经有了某种变化。她低着头,动作很轻,眼睛里一闪而过的不确定像是一种迟来的反应。

离开前,我们遇到了亲戚家的孩子。这个孩子我认识,个子高高的,皮肤黝黑,比妹妹早四个月进来。他突然冲我鞠了个躬,说“再见”。那一刻,我忽然有点恍惚。他的眼神里,好像藏着一种渴望与羡慕。

妹妹一路上断断续续跟我们说起那六天的事。她说,像她这样只交了定金的新生,有一个“新手保护期”,暂时不会被打,也不会被严厉惩罚。但每天都要做五百个深蹲,这是新人生理适应的一部分。

这所戒网瘾学校有63个孩子。最小的9岁,最大的18岁。初高中生最多。学校里分两个班,宿舍只有两个。36个女生住一间,27名男生在相隔很远的另一间。宿舍分上中下铺,妹妹住上铺。

每晚熄灯后,会有人进到宿舍,遮挡住房间里的摄像头,用棒球棍打白天不听话的学生的屁股。打人的是教官。白天,他们不会当众殴打学生,因为有摄像头,厕所里也有。厕所中间有一个挡板,隐私部位看不到,但能看见上厕所的人的面部。“我不敢看谁被打了,把头埋进被子里。只听得到房间里回荡的声响。宿舍里没有钟表,我也不知道时间。”

我们通宵冒雨返回武汉。两天之内开了二十一个小时的车,凌晨四点回到家。

我和妹妹一直聊到六点才睡。她回来了。但我知道,有些东西,已经不一样了。

2、她是自愿的?

3月8日早晨,我正在外地参加教师资格证考试。考试刚结束,母亲的电话打了进来,只有一句话:“她已经走了。”

我反应不过来:“谁走了?”“你妹。刚被接走,去广州了。”

她说得很平静,像是在讲一件交代过的生活琐事。“你姨给推荐的学校。挺快的,她没怎么闹。”

我一个字也说不出来。

当天下午,我微信发了几十条,追问她,妹妹去了哪里、学校名字、是不是经过妹妹同意、为什么没有告诉我。母亲开始还简短回复几句,后来干脆不再回。

我打给父亲,他在电话那头也一知半解:“听说是广州那边一个什么行为矫正中心,你妈说那地方挺好的,有亲戚的孩子去过,说回来特别听话。”

他们的“听话”标准,我早就知道。

几天后我才弄清楚事情的经过。那天早晨,母亲请了三个“老师”上门,说是“带她出去转转,换个环境”。她还没起床,被母亲从床上拉起来。情绪失控,开始挣扎、哭喊、发抖,跑回房间把自己反锁。

母亲让人在门口劝,说只是出去走走,不会做什么。妹妹不信。没过多久,门被打开了。我不知道那道门是怎么开的。我回放家里的监控看见,妹妹被人从楼上拖下来,在三楼时还有反抗,到一楼就已经没有力气了,三个成年人把她抬起来,抬进了一辆外地车。

母亲回忆时的语气还是很平静,她说:“她其实是愿意的。我问她去不去,她点了下头。”我问:“她那时候已经崩溃了,她那个‘点头’能算什么?”母亲沉默了一会儿,说:“我们也是没办法了。你又不在家。”

我不是在指责她。也不是想争一个对错。我只是想知道,在那样一个场景里,一个刚退烧几天、还穿着家居服的女孩,在众目睽睽之下,被人半拖半架上车,为什么所有人都可以默契地说出一句:“她是自愿的。”

“老师”带她走后,母亲还跟我说:“她很配合,适应挺快的。”

我不断反复地想象那个场面:门口站着亲戚,屋里女孩哭着不想出去,最后被几个人按着带走。然后,车门一关,世界安静下来。

我不在场。那让我更懊悔。也更震惊。

我们家很大,有三层楼那么高。这是爸妈打拼十几年换得的。这一刻,家里人似乎都倾向于相信,妹妹“答应了”。她不是不见了,而是被人安排着,从一个家庭交接到了另一个系统。

我们家一直这样:事情发生时没有声音,发生后大家都说,“她是愿意的。”

3、我需要帮助

那一趟,我们是连夜从武汉出发的。

赶往广州的途中,我妈不断发来语音,试图说服我改变主意。她说:“你们要是看见那边环境好的话,就不把妹妹接回来了。”

她对“接回”这件事,从来没真正点头过。即便前一晚还答应我们,第二天又被电话那头的“校长”说动了。她动摇得厉害。营救,在她眼中,更像是“实地考察”。

我偷偷告诉叔叔:“千万别变卦,我妈可能又被说服了。”

快到学校的时候,爸爸试探着问我们:“如果那边环境好,是不是让她多待一个月?”我们三个异口同声说:不行,必须接回来。

我们接她回来,是顶着重重压力的。学校那边带着批评的口吻重复着,“你们家这边有问题,没沟通好。”“你们这样子动摇,是害了孩子。”“如果把孩子接回去,她变得更糟,怎么办?”“接回去,你们管不管得了?”

事实上,在此之前,我背着母亲报了警。民警问我的第一个问题是:“妹妹是未成年吗?”我说是,第二个问题:“你爸妈是监护人吗?”我说是。警察说:“那这个事情没有办法,顶多算民事纠纷。”我问他:“我们现在能做什么?”“你是姐姐,不是法定监护人,只能劝说。除非你起诉你父母,或者有虐待证据,才能立案。”

他的语气随即缓和了些:“你说的学校肯定不是一个很坏的地方,我认识一些亲戚也把孩子送进去过。现在国家管的很严,不会出现很过分的事情。先等一个月看看嘛。”

我向社区求助。说妹妹的经历时,控制不住自己,眼泪啪啪的掉,又羞愤又委屈。

他们详细问了我的年龄、职业、工作状态,听到我快30岁了,没有结婚,没有工作,就反复强调说:“你要先等自己有经济实力了,经济独立了,然后再来照顾你妹妹。”说了三四遍。

我去了妇联。“我们只能给你点建议,听不听是你们的家事,别的做不了”。我得到几乎所有反馈是:回去和你爸妈好好谈谈,外人帮不上忙。我一遍遍诉说:“我的妹妹是抑郁症患者,她需要帮助”。但这句话,没人当回事。

我尝试联系那所学校,负责人话说得很官方,态度也很硬气。说只会和直系亲属联系,没有时间也没有义务和我说我妹的情况。

一连几天,我在寻求帮助,线下找有关部门,线上发求助信息。

我甚至连夜做了一份PPT,想跟爸妈正式聊,让他们回心转意。

“我做的PPT,有30页”

直到现在,爸妈都不知道我报过警,也不知道我四处碰壁。他们是极度爱面子的人,妹妹患病、休学,他们都瞒着,生怕外人知道这些不光彩的事。

4、家 丑

我们家有四个孩子,我是老二,和妹妹之间隔了十五岁。

我成长在家境还算艰难的那几年。爸妈忙着创业,经常早出晚归,从小学到高中,他们一共来过三次家长会。我和哥哥属于放养型教育,早餐、中饭基本自己解决,晚饭常常要等到八九点,他们才有空回来。

有了弟弟妹妹后,家里条件慢慢好起来。母亲成了全职主妇,家里的生活和教育秩序也发生了变化。她开始事无巨细地安排两个小的,像是要把没能投入在我们身上的关心,一点不落地用在他们身上。

我大学去了美国,学的是心理学和戏剧。疫情后回上海,先是在剧团做服化道,后来进了一家英语戏剧培训机构当老师。2022年,我回到武汉,开始跟家人有更多接触。

2024年春,我离职了,暂时留在家中帮弟弟妹妹补习功课,顺便准备自己的下一步。这时候我才真正开始接触到妹妹的日常,也才慢慢发现一些以前没注意的地方。

她很安静,成绩不错,就是脾气硬。我最初并没有往心理问题的方向想,只以为她处在青春期,有点叛逆。

直到有一天,我在她房间无意间看到几张折叠的纸片,是她写的信,像遗书那样。上面写:“我好想死。”这话她常说,但那天,我知道不是玩笑。

我问她,“要不要去医院的心理科看看?”她低声说了句“随便”。去到医院,给出的诊断是中度抑郁。

妹妹的抑郁,一部分是性格原因,另一方面是家庭和学校。

我妈是那种“包办型”的人。她给你选择,但你必须选她设定的答案。比如她递水给妹妹,妹妹说不渴,她会一遍又一遍地催促,直到妹妹把整杯水喝完为止,再转向下一个指令。

妹妹读初中后去了寄宿制学校,每天早上6:50开始,学习要持续到晚上九点半,除了课间上厕所,全是课程与作业。周日或节假日要提前一天到校上晚自习,几乎没有喘息。

去年冬天,她开始出现身体的反应。躺在家里,持续了三个星期,办了休学。从那之后,我成了妹妹的老师、心理支持者、几乎是她的保姆。带她复诊、陪她做心理咨询、辅导作业。

家里的争吵也越来越频繁。她吃不下饭,父母说是太娇气;她晚上失眠,他们说是手机害的。他们不太接受“心理问题”这个说法,更不要说抑郁症。我说,这是病,需要吃药,他们觉得我危言耸听。

尽管我在国外读的是心理和戏剧专业,但我说话,在家人眼中,并没有什么可信度。我不是医生,不是公务员,也不是所谓体面职业。他们认定,只有赚大钱或者有稳定工作,讲话才算数。而我,大龄、单身、刚辞职,是他们眼里的“失败者”。

我母亲学历不高,很排斥“西医”特别是精神科的药物治疗,总觉得“副作用大”“吃上就停不下来”。她更相信调理身体,带妹妹看中医,拿回来的药有的我连名字都叫不出。

我坚持让妹妹按照医生开的抗抑郁药服用,但这在家里成了不断的拉锯。我说她需要慢慢来,母亲说我“站着说话不腰疼”。

直到有一天,我妈听亲戚说起了广州那所学校。那是一家“戒网瘾中心”,据说“能把人调理好”。

5、“我不是被错抓的”

所谓的戒网瘾学校,“矫正”各种情况:早恋、厌学、逃学、叛逆、自闭、亲情淡漠、意志薄弱。

我们把妹妹接回来后,她没有立刻说什么。那天她情绪稳定,吃饭、洗澡、写作业,都配合得很好,像是刚从学校放学回来的学生。我妈甚至松了口气,说:“你看吧,挺适应的。”

我们都没开口问她经历了什么。

几天后,我们一起在阳台晾衣服。我说:“你那天问我是不是来接你,我当时没敢说‘是’。”她没看我,只说了一句:“我知道。”

我以为她不会多说。没想到,她忽然转过头:“他们说你不会来,说你跟他们是一伙的,说你只是演戏。”

我愣住了。

“他们说你在骗我,说你上次只是来看我怎么表现,不是来接我走。”我问她:“那你信了吗?”她摇摇头:“我当时也不知道信谁。在那个地方,谁说话我都不敢完全信。”

她说起那里面的事,一开始断断续续,像在回忆什么不想记得的东西。

第一天,她被带去搜身,检查衣物、随身物品。“他们让我蹲下,检查有没有藏手机、零食和尖锐物。”她有一颗假牙,也被摘了下来,“说怕我出意外”。行李箱、家属寄来的东西,也要全查一遍。

宿舍有摄像头,窗户是带铁栏的,走廊24小时有人值班。厕所没有门锁。吃饭前要排队、喊口号,谁动作慢就得加训。

她见过孩子被罚站军姿、做体罚、关小屋。有个女孩拿头撞墙,老师说:“你愿意就撞。”晚上睡觉前要检查私人物品,所有人必须脱到只剩内衣,由班委逐一检查,看有没有藏东西。

学校里等级森严。新人不能和别人说话,要由“师傅”带,师傅是早些进去的学生。再往上是组长,负责监督体罚;最高的是班委,可以打人、搜身。所有孩子都归入角色制度,一个制度内部自行运转。

如果有家属来探望,老师会组织跑操、看电影、吃零食。“你们一来,我们就看电影了。”她冲我笑了笑。

学校里一共有63个孩子,最小9岁。大部分是初高中生,也有轻度智障孩子——他们如果尿床,也会被罚。

妹妹的师傅是个特例,是自愿来的。他患有双相情感障碍,情绪失控时伤过人,事后答应家人“先来这里调整一下”。他性格外向,适应得不错,还想当班委。对我妹还算好,对其他人情绪很激烈,经常骂人、打架。

学校的宣传说有九个教官,实际上只有三个。老师有两个,一个生活老师负责食宿,也上“国学课”;一个心理老师。心理课就是放视频,国学课让大家背《弟子规》。

因为没有钟表,不知道时间。行动都是统一的。晚上统一熄灯,早上统一起床、洗漱、吃饭。上午三节课。下午基本上是操场训练,跑圈、站军姿,也有自由活动。要自己洗衣服,晒衣服。

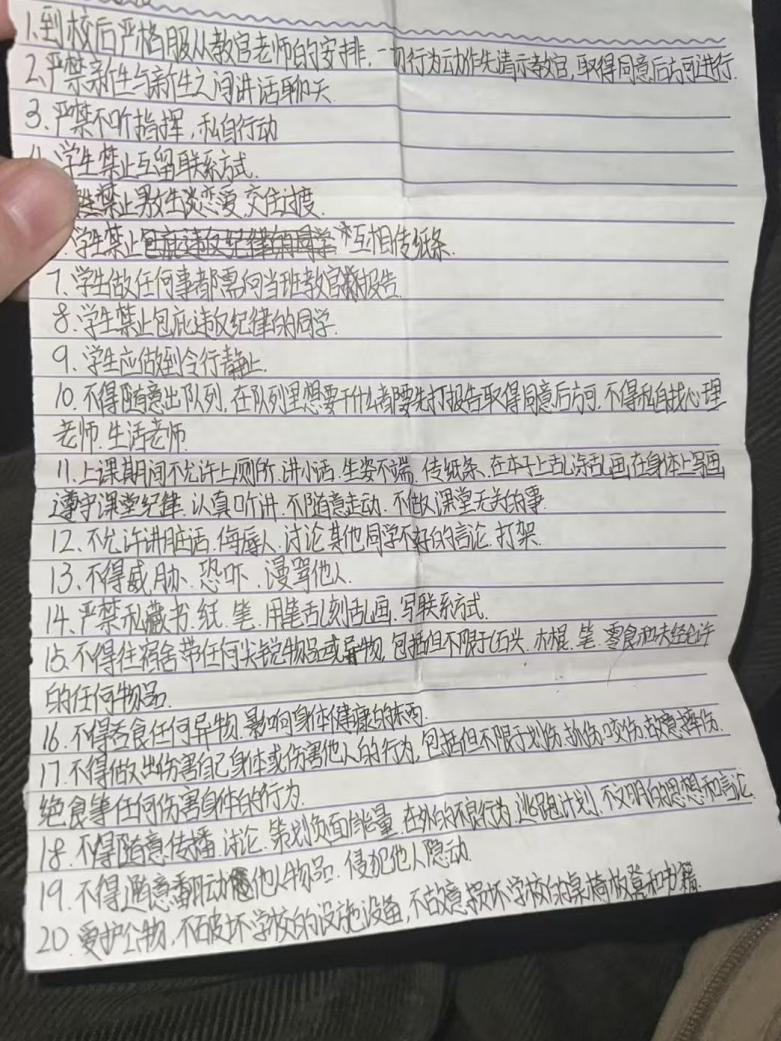

新生要抄写校规,师傅会不定期抽查。

妹妹手抄的20条规矩

里面禁止男女交往过度。妹妹说,之前有个男孩和女孩走得比较近,就被惩罚了。让他们各自背上一件重物,踮脚尖下蹲。

我问她最难受的是什么。她说:“他们一边说‘你是家里人送来的’,一边又说‘没人想你回去’。”她停了一下,轻声补了一句:“我开始有点信了。”

我那一刻忽然明白,那种恐惧不是来自被打、被罚,而是她开始相信:自己不是被错抓的,而是真的被安排在了那里。她开始觉得,自己可能是“有问题的那种人”,是“该被送走的那种人”。

她坐了一会儿,继续说:“他们把人分开,不准讲话,不准帮别人。我当时想,就算有人来接我,我也得表现得合格。”“我也没指望你们会来。只是那天看到你,我才知道,也许……还能回家。”

那天阳光很好,她晾完衣服,走进屋前,忽然回头笑了一下:“他们以为我会留下来。我自己也有点以为。”

6、我开始接住别人的故事

妹妹被关的那几天,我查看了很多资料。

很多亲历的自述者都是逃跑即会被打,打的很惨。我接触到一个亲历者,他逃出来的方法是从三楼跳下来,腿骨折了,才出来的。还有一个自述者,进去过一次,出来后,跟他妈商量好了,说不会再送他去了。结果两个月后,他妈又偷偷喊了“老师”,把他送回去了,理由是他作息不好。后来,他吞了钉子,才又出来。

即便如此,一些家长甚至卖房,把孩子送进这些机构。一个月学费一万,三个月两万,一年六万,也有三年的课程包,待的越久,价格越优惠。

我妈交了五千定金,又出了八千路费,和学校商量好了,去到之后,效果好就续费。

我把妹妹被送进戒网瘾学校、六天后被救出的经过发在了社交平台上。没想到帖子引来那么多人关注。

我收到三十多条私信。大多是姐姐,也有朋友、同学,极少数是家长。他们讲自己的弟弟妹妹、朋友、女儿“被带走”,有人说还来得及,有人说已经联系不上了。还有人说,“谢谢你写出来,我也经历过。”

我这才意识到,原来这件事,并不只发生在我们家。

最开始,我会很用心地给他们回消息,把做给我妈看的PPT发过去,建议他们先和家长好好沟通。我以为,只要耐心解释,让他们知道一些真相,就能避免悲剧重演。

前三个案例,我帮得还算顺利,他们都成功把孩子接了出来。我开始觉得,自己也许能做点什么。但很快,我就明白那种“救援成功”的概率有多低。

更多的求助是朋友,是同学,是远房亲戚,没有直接的法律关系。即使报警,警方只是说:“人家家长同意的,朋友别插手。”

其中一个求助人是云南临沧的,跟我联系很久,网友也给了不少建议。他焦急地收集线索,但因为身份只是朋友,最后也只能听到那句:“我们管不了。”

我慢慢发现,大多数人来找我,其实抱着一种幻想。他们以为我有办法,有资源,有什么“万能公式”。但当他们知道这事最终还是得靠自己,劝服父母、找到学校、协调接人,有些人就退缩了。

他们并不知道,我能带妹妹回来,是答应了母亲三个条件:第一,我不能再插手妹妹的事,因为“是我把她惯坏了”;第二,必须谈恋爱、考虑结婚;第三,不再让妹妹吃抗抑郁的西药,全家人都不许提“抑郁”这个词。

也有人不信我。有一个求助人,在跟我通话之后质疑我是不是骗子,是不是卖信息的。我能理解他们的恐惧,但那种质疑,对我来说,像一记钝器。

我开始更谨慎地筛选信息、更理性地判断哪个案例“可能成功”。我会先问:“你和家长的关系怎么样?”“知道学校名字吗?”“有没有人能现场协助?”这些问题一问,成功与否就有了基本判断。

救一个人,需要太多变量。在这些反复拉扯中,我接触到一个志愿者网络。他们曾是那些被抓进去、被误解、被打过的孩子。现在,他们在努力帮“后来的人”。他们不收钱,也不求回报,只是想帮曾经的自己。

我常常发消息问他们:“这个案子你们能接吗?”他们从没说过“不”。我们开始协作:我把信息转过去,他们联系当地志愿者,安排地面观察、现场沟通,有时甚至冒着被威胁的风险介入营救。

后来,他们确实遇到了一些威胁。我开始低调,不再发声太多,也很少在公共账号更新进展。我知道,自己还不是一个真正能保护别人的人。

但我也不能完全放下那些求助。她们太像我。那些姐姐、朋友、同学。她们在不被信任的家庭结构里苦苦挣扎,在对机构不透明的恐惧里翻找信息,在系统面前反复被告知:你什么都不是。

他们未必救得出人,但至少想试一试。我懂他们的绝望,也懂他们的冲动。因为我自己,曾经就是他们。

7、梦里她回过头来

在一个没有出口的系统里,有人靠逃跑活着,有人靠记得自己是谁活着。

越来越多的人联系我。发私信,打电话,加微信。有的只是问:“你救过人吗?”有的直接说:“你能帮我找到我妹妹吗?”还有人什么也不说,只发来一个定位,或者一个学校的名字。

他们把我当作那个“知道该怎么做的人”。可事实上,我知道的并不多。我不是律师,不是社工,也不是专业的心理干预者。我只能告诉他们,我自己当时是怎么做的,找了谁,走了哪些弯路。但我没法替他们做决定,更没法代替他们行动。

他们常问我:“你们是组织吗?”“你们能接人吗?”“你们要不要收费?”“是不是我没说清楚?”“你到底有没有办法?”我被这些问题反复击中。有时候,甚至不敢打开手机。

我知道我不是那个能改变系统的人。我只是碰巧站在了一个缝隙上。那缝隙,是法律、家庭、心理支持、教育理念和社会回应共同撕裂出的空白。没有人为那道裂缝兜底。他们只是撞上我,撞上几个还愿意听他们讲完话的人。

我只是,路过的时候,没有假装没看见。

妹妹还在休学,但比之前好很多。她在上两个一对一的课,准备生物和地理的会考。爸妈还是希望她能“回归”,考大学,像别的孩子一样。我妈也把全部注意力转移到了弟弟身上。

有天晚上,我做了一个梦。

妹妹走在前头,穿着棉裤,还是我们接她时的样子。她走得很快,好像赶着去哪里。我在后面喊她,她没回头。

我加快脚步,追上去,拉住她的手。她停下来了,脸上没表情。她看着我,说:“你真的来接我啊。”

我一时说不出话。

她轻轻笑了下,又转过头,继续往前走。穿过一个没有围墙的操场,走进一栋没有窗的楼。

我在梦里醒不过来。

这件事过去几个月了。我还是偶尔会收到私信,还是有人问我:“你是那个救过妹妹的姐姐吗?”“我妹妹也被带走了,你知道该怎么找她吗?”

我还是在转发信息,还是会告诉他们:“我们不是组织,我们不能救所有人。但我们可以告诉你,我们是怎么一步一步,把她找回来的。”

有些人后来就没再联系。有些人,会回来报平安:“我们接回来了,谢谢。”

我不知道自己还能做多久,也不知道,这件事的意义究竟是什么。但我知道,总有一天,他们会敲开另一扇门。他们不一定大声求救,只是希望,有人听见。

所以,总得有人,愿意留在那里。哪怕只是轻声说一句:

我知道你不是疯了。

(本文实拍图及PPT截图由受访者提供)