《隐墙》

十年间,她把一面可写可擦的墙,做成可复用的课堂场景。今夏空间将退场,她把“大空间”拆成方法、节点与同伴网络;AI留在补充位,不替代人与人的碰撞。在这轮退场倒计时里,她坚持的只是常识:先给孩子留一块空白,再谈答案。当非公教育退至夹缝,这面墙试图守住的,是表达、共建与容错的秩序,以及孩子被看见与“再来一次”的权利。

墙与人

今年夏天,园区发来通知:9月30日,这里将拉闸断电。

那天晚上,陈怡巡视一圈,把散落的笔归槽,抹去一小片未干透的笔迹。灯下的墙面还留着上周孩子画的星星和时间轴,颜色未干,像是下一分钟就会有人回来,接上那条未完的线。

这里位于海宁与杭州的交界,占地一千二百平方米。外墙上,“启智空间”四个线条利落的白字,在路灯下显得分外清晰。

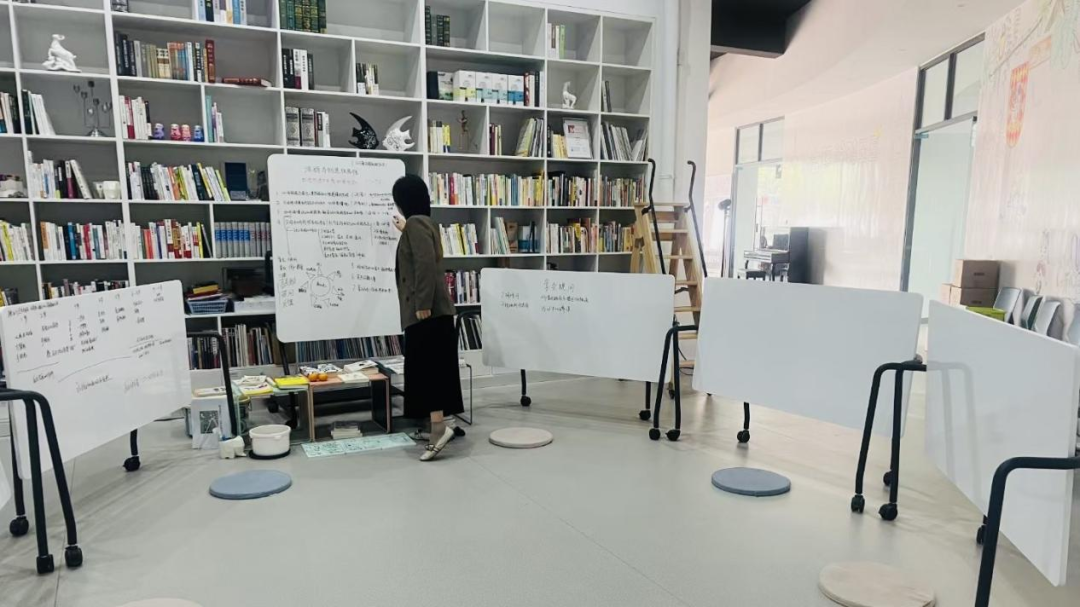

推门进去,几乎每面墙都是开放的,可以书写、绘画,能吸附便利贴和磁力片。彩色面板沿转角延伸,像一块块拼接的巨幕;有的写满密密麻麻的课程计划,有的贴着孩子们的画和手写便签。桌椅随时可以移开,空出环抱式的留白。

穿过黑色接待台,是一条被称作“人生之路”的动线:从家庭到K12,再到高中、大学、职场与社区。教育在这里被拆解成一连串“上墙”的场景。问题、人物与关系,在几米宽的平面上同时铺展。

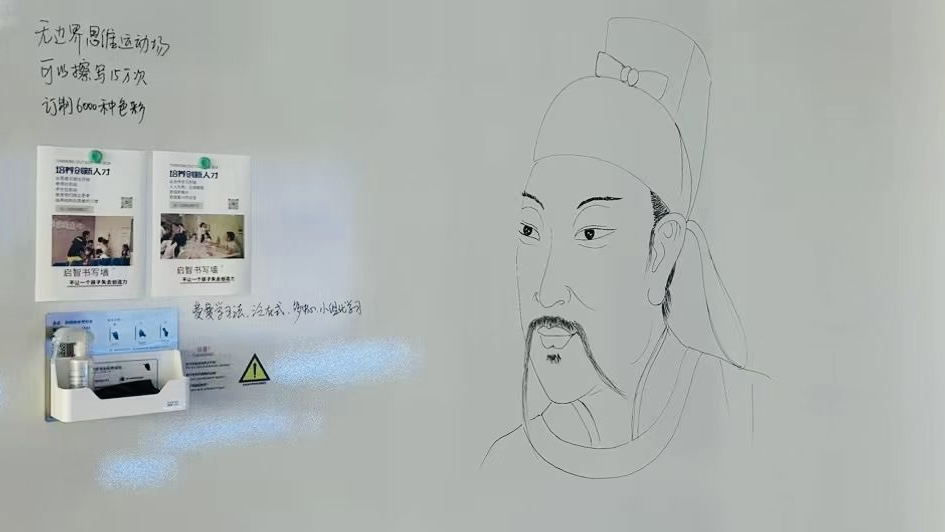

2013年,陈怡和丈夫创业,起点是一家“不专心卖涂料”的公司。她钻研材料学与场景设计:让墙安全、环保、可擦可写,可按需求自由布局,又能稳定吸附、经久使用;同时,她扎在一线,在教室做引导师,在企业带头脑风暴,在家长客厅搭起共学角落。外界记住的,是一面可被不断写改的墙,和围绕它生长的学习方式。

这面墙被无数次写满,也无数次擦净。在西湖大学、云谷学校、德威国际学校、赫德学校,都能看到它。凉水井中学的历史课上,学生把年表接力到四面墙,将家族记忆、铁路线路和条约节点拼合在一起。

在电影《未来学校》的磨课现场,师生把纸上零散的想法搬上墙,树状图与网状图像河流般铺开。课程设计师罗颖说:“当讨论从纸上搬到墙面时,视野被打开了,修改变得自然,讨论成了集体的事。”

在阿里、华为、有赞,工程师用它推演流程与依赖关系,路演前会拿笔在墙上走一遍,把整个过程在视线里过完。

在家庭,“共享妈妈”搬走客厅沙发,作业规划、阅读导图和孩子的“费曼讲解”全都上了墙,当下的想法被直接摊开。孩子在讲述时,也在检验自己是否真正懂了。

最初的灵感,是家里的一面白墙。女儿年幼,数字常写成镜像,云朵飞出边界。多数大人会立刻纠正,陈怡却把那当作正在生成的语言:“孩子的涂鸦不是画画,是在说话。”从那时起,她在家里练习一条可执行的底线:不干涉、不评价、不指导、不示范。后来,这条底线被带进公共空间。墙的第一职责,是“允许”:让表达先于评判,让理解先于纠正;一切可改、可擦、可再来。

这大概是中国标准最高的一面书写墙。技术只是底座。她更在意另一组难以量化的指标:孩子能否把心里的图谱说清;同伴能否在同一面墙上看见彼此的思路,并即时修正;一堂课能否因此从“讲给你听”转为“我们一起做”。

她把笔归回槽里,抹去一小片未干的字迹。墙面干净了,问题留着:在一个强调规训与效率的时代,一面墙还能守住什么。

守真

不久前,陈怡和丑小鸭中学校长詹大年谈起AI。詹大年说:“人们发明了更多的东西,帮助老师去变本加厉地控制孩子。”她沉默了几秒。这句话像敲在心里。

她并不排斥技术。在头脑风暴卡住时,AI可以像温和的助理,抛出几条思路。但她把它放在“补充位”,而非“替代位”:“AI永远是工具,不是目的。”

她去过所谓的“AI自习室”,孩子被分隔在格子间里埋头刷题,像与空气隔绝。“这样训练出来的,不是社会化能力强的人。”在她的排序里,人的自主性第一,数字化发展能力第二,知识掌握第三。

一个孩子被老师牵着走、被家长推着走、再被AI裹挟着走,拐杖一撤,他就站不住了。陈怡说,最好的办法,是让孩子有机会自己站起来。哪怕摇晃,也得先学会用自己的力气站住。她能想到的,还是那面墙。

两三岁,墙是“说话”的地方:从大墨团到基础形,再到五官、四肢,画出同伴与社交。家长在旁,不说“像不像”,只问:“你在说什么?”

幼小衔接时,墙承担“预演”:把“第一天上学”拆成卡片:晨检、排队、找同桌……大人与孩子一起把会遇到的情景贴上墙,在上学前先与焦虑握手。

到小学,墙成了时间的面板:画表、定刻度,把“现在的自己”贴在上面。计划不写在本子里等着被检查,而是铺在眼前、随时可改。几周后,墙面擦了,习惯还在。

更高年级时,墙催促孩子把知识“说出来”:错题不是“错过即焚”,而是写在墙上教给别人。有人把一道题的思考过程讲给镜头,成了“知识博主”;有人在阅读课上,用墙铺开思维导图,人物、概念、线索与回环,一目了然,让走马观花变成结构化阅读。创意脑图大赛里,他们把苏轼、李白、岳飞的人生与作品做成一面墙的地图,再以中英双语舞台化呈现,给理解一张“外化图”。

到了初高中,墙又成了最便宜的“沙盘”:发现问题、定义问题、生成方案、快速迭代。校园与社区的真实议题被搬上来,错误在上面生长、被擦掉、再生长。有人说,分数是零错误的结果,可真正的创新,总是踩着一地被擦掉的痕迹往前走。

看上去很简单,其实并不简单。一面可写可擦的墙,把许多顺序重新排了一遍:表达在纠错之前,过程在结果之前,共建在灌输之前,容错在绩效之前。它与“更快的搜索、更密的练习、更高的分数”并不冲突,却悄悄抵住了另一种潮水,在效率的洪流之外,留下一块人与人相遇、彼此看见的空地。

在陈怡看来,这一切的方法与形态,指向的从来不是墙,而是站在墙前面的那个人。

她说,守的,是人。那个写反数字的孩子;那个为了讲清一道题愿意讲三遍的同学;那个在时间表上留出十分钟发呆的人。卸下以教育之名的规训铠甲,站到孩子身后,帮他认识自己,理解世界,成为自己。意义也就落在这里。

第一次见陈怡,很难把她放进同一幅画里。上午,她在材料厂的试验台前,讨论配方和固化时间,滚筒在样板上走出一条利落的直线;下午,她走进教室,和小孩子一起画思维导图。两张镜头并在一起,像两种气味混在空气里。溶剂与水性笔的味道,都是真实的。

模糊

这种并置自带吸力。她不急着解释。你越想贴标签,它越从缝里滑开;越滑开,越让人想靠近看看。

她知道,这不是特立独行,而是这几年非公教育里越来越常见的姿态。政策、市场、家长期待像三股力同时作用,清晰的单一身份最省事,也最容易被边界反噬。她在两端之间来回:面对装修群体,她谈耐刮与安全;面对家长,她谈“先让孩子把话说完”。两条线彼此供养,也互相护佑。

墙边立着一块小牌子,四行字:不干涉、不评价、不指导、不示范。很多家庭很难做到,正因难,这里才把它写出来。面前这块可写可擦的白,不是为了挂一幅“合格作品”,而是把一种可能摆在台面上:表达可以先于评判,错误可以反复修改,不完美也被允许停留片刻。

“双减”之后,不少机构选择收紧边界,改名、搬线上,或依附到社区空间。清晰的标签像一张护身符,也像一道窄门。她收到过善意劝告:“选一个,讲清楚。”想了想,还是保留了“既是材料、又是教育”的复数形态。看似麻烦,活性却在里头。

在她看来,这也是一种必要的策略。把场景做成混合体:看得见材料的质地,也看得见孩子在墙前的讨论;它既像应用展示,又像一堂课。灰与白之间,摩擦力小一些,理念才有落点的机会。

代价是要不断解释、不断切换、不断适应。但是,教育里那些真正有温度的东西,往往长在这些不那么好归类的地方。

AI的渗透加快了这一切。有人掉头,从刷题转向项目与学习力;能满足真实需要的留下,满足不了的关门。她说:“模糊化,是通往多元化的一条路。”不必急着把每一件事定义到位,先把人留在场内,把问题摊开。

更深的一层,是教育本身的体质。被切割打包、按小时售卖的内容,很快变成流程;真正打动人的部分,总源自边界松动的地方。一次临时加进来的讨论,一个被允许偏离的回答,一块随手就能重来的墙面。清晰负责效率,灰度保存生命力。

夜里,她巡完场地,在墙角擦去一小片旧迹。那片空白,第二天总会有人走过去,留下第一笔。

远处的回响

杭州北郊,启智空间的墙依旧白着。限时搬离的日期定在9月底,无法更改。陈怡没打算把这件事做成告别仪式。这并不是一个孤立的事件:对许多非公教育机构,不确定性几乎是日常——产权、租约、用途调整,常常在一纸通知中改变。

一面墙,不只是墙。

它是权力的尺度,谁能拥有,谁决定何时“写”、何时“擦”;它是象征的剧场,你在上面写字,表达常与控制同框;它是政策的余温带,留下还是撤去,有时并不取决于它的价值,而是随机事件。陈怡面对的困境,折射的正是非公教育长期游走在缝隙与灰带的处境。

对陈怡的好奇,不在于她做了什么,而是她在抵抗什么:抵抗时代的集体叙事,抵抗将教育拆解为流程的冲动,抵抗单一标签对复杂实践的切割,抵抗把“在场”当作“到位”的幻觉。

若把启智这样的场所放在“异托邦”的坐标里,它更接近福柯所说的边界之地:既是一面面可触的书写墙,也是制度边缘的实验场。与主流学校、标准化教培机构相比,它有一套不同的“游戏规则”:留白、不干涉、允许错误、反复修改;而在主流语境里,这些常被压缩、被削减。它不仰赖大规模资源配置,而在政策的灰带、租赁的缝隙、跨界的合作间侧身而立;在有限的现实空间里,这种靠边生长的姿态,保留了另一种秩序的可能性。

教育也在不同的生产范式间转向:从“作者电影”式的自我表达,到“类型电影”式的流程复制,再到被现实推着去寻找“独立、非标”的路径。越标准,越容易被算法与合规消解;越非标,越可能护住一线不可替代的生命力。

于是,“有没有固定场馆”不再是唯一的问题。陈怡更关心三件事:可移植的语法、可迁移的关系、可生成的场景。语法,是那套能把问题摊开、分歧摆平、方案共改到能用的方式;关系,是那群愿意在墙前彼此看见的教师、家长与孩子;场景,是一处处临时却充满张力的白墙,哪怕只有一小时的共同在场。这样的存在,更像是一种非物质的延续。

AI的涌入只会加速分化:标准化训练更快交由机器完成,留给人的,是那些必须共在的时刻——把心里的地图画出来,把“为什么”追问到底,把错误当作迭代的燃料。所谓“未来学校”,或许从来不是一栋完美的建筑,而是一张分布式的场景网络:节点随需增减,语法不断复用,表达在一面又一面的墙上接力延续。

现实常在此刻介入:一堵墙可以被写上一万次,却抵不过一纸产权变更。启智之外,类似的民间教育实验越来越多地被迁移、压缩、消音。所谓“创新教育”,多半不是制度配置的结果,而是夹缝里勉力的存续。陈怡不说“放弃”,也不轻易谈“延展”。她的墙上仍能写字,却不得不时常擦去。

夜色降临,星辰才看得见;喧哗散去,那些微小的萤火才缓缓连成线。

(本文图片由受访者提供)